3年生が「せんだん」の学習で学んだ昆虫(カブトムシ)に関することと越部探検隊での地域学習をタブレットにまとめ、お世話になった講師の方と来年度学習する2年生に発表しました。自分たちが体験したり、現地に行き、聞いたりしたことをクイズ形式など伝え方を工夫して、楽しく理解してもらえるようにしていました。2年生は、興味深く聞き、喜んでクイズに答えていました。「越部っ子憲章」第6条のふるさとを知り、ふるさとを大切に思う気持ちが育まれ、次の学年へとつながっています。

投稿者: 越部小学校

1年生6年生との交流会

1年生がお世話になった6年生をおもちゃパークに招待しました。6年生は、どんぐりやまつぼっくりなど秋のものを使ったつりゲームやボウリングなど1年生が工夫して作ったおもちゃを使って、一緒に遊び、笑顔がはじけていました。楽しい思い出がまた1つ増えました。

2月 学年のまとめと次学年に向けて

「1月(行く)、2月(逃げる)、3月(去る)」という言葉がありますように、早いもので、2月も半ばです。「立春」を過ぎ、梅のたよりが届くようになり、日中、暖かい日もあります。

3学期始業式で子どもたちに、今学期間の3つの大切なこととして、「学年のまとめ・次の学年への準備・次につなぐ(引き継ぐ)」の話をしました。

子どもたちは、学年のまとめと次の学年に向けて、学習を進めたり、復習をしたり、生活を見つめ直したりしています。また、休み時間には、運動場で縄跳びやサッカー、ドッジビーなどで楽しく遊んでいます。

「教育」を「共育」や「響育」とあてた言葉があります。「共育・・・子どもと共に大人も育つ」、「響育・・・心と心が響き合って育つ」という意味です。この時期に、改めて振り返ってみる視点であり、そして、来年度に向けて大切にしたいことでもあります。

今月も健康管理をはじめ、教育活動へのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

越部百人一首の里かるた大会 開催

1月18日(木)、第19回を数える「越部百人一首の里かるた大会」を青少協やPTAの皆様、百人一首教室の指導者の方々のご支援ご協力を得て、開催しました。コロナ禍では個人や低・高に分けて実施しましたが、今年度から1~6年生が一緒に対戦する形に戻しました。それぞれがこれまで練習してきた力を発揮し、集中して、札に向かっていました。また、対戦相手や詠み人、審判員への礼儀を忘れず、ルールを守っている姿もとてもよかったです。皆様のおかげで、歴史ある大会ができましたことに、心より感謝申し上げます。

5・6年生 体力アップサポーター教室

5・6年生が講師の方の指導により、陸上競技の走高跳を学びました。ウォーミングアップとして、足の可動域の柔軟をしたり、ミニハードルで高く跳ぶ意識を高めたりする運動の後、バーの代わりにゴムひもをつけ、助走の3歩と5歩、それぞれのリズムと歩幅で跳ぶ練習をしました。また、自分の跳ぶフォームをタブレットPCの映像で確認もしました。練習を続け、よりよく跳べたときの喜びの表情と声が体育館に溢れました。

1.17 避難訓練

1月17日(水)、地震を想定した避難訓練を行いました。元日に起きた能登半島地震と、今から29年前に起きた阪神・淡路大震災。子どもたちは事前学習・指導により、「自分はどのように行動するか。」を心にとめ、真剣な態度で訓練に臨みました。訓練後の振り返りの後、歌「しあわせ運べるように」をみんなで聴き、その思いや願いを共有しました。能登半島地震でお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

3年生 昔の道具体験

1月16日(火)、3年生がうすくち龍野醤油資料館の見学と龍野歴史文化資料館での昔の道具体験を行いました。醤油資料館では、特産の淡口醤油の歴史や昔の作り方などを興味深く学びました。昔の道具体験では、暗室内でのろうそくや行灯などの昔の灯りでの明るさを感じたり、石臼や消火ポンプ、ちゃぶ台などを実際に使ってそれぞれの工夫に気づいたりして、昔の人の知恵に感心するとともに、当時の生活の一端を知ることができました。

5年生 ワーカーズ職業体験

新宮町内小学校・播磨高原東小学校の5年生が、キャリア教育の視点からたつの商工会議所青年部が中心となった職業体験を、新宮小学校を会場に行いました。今年度は、新宮町内の事業所のご協力もありました。自動車整備や建築設計、花屋、歯科医など10の職業から選んだ1つについて、講師の方からの指導を受け、興味深く体験をしました。また、他校の児童と一緒に活動することで交流もできました。わたしたちのくらしを支える仕事の大切さや働いておられる方々の思いを感じることができました。

2学期終業 ゆく年 くる年 新年を迎えるにあたって

2学期終業の日を迎えました。日々の学習や生活、運動、学校行事や学年行事等にご支援ご協力をいただき、誠に有難うございました。地域の皆様におかれましては、登下校や放課後、休日等、子どもたちの安全・安心を守るためにご尽力を賜りましたことに心より感謝申し上げます。

冬休みは、子どもたちにとって、楽しみなことがいろいろあります。新しい年を迎える節目に際して、ご家族皆様が健康でお過ごしいただくとともに、「一年の計は元旦にあり」の言葉がありますように新年の決意や将来の夢などを話し合える機会をもっていただければ幸いです。

そして、1月9日(火)、3学期始業式に子どもたちの元気な顔が揃いますように、よろしくお願いいたします。

6年生 心肺蘇生法講習会

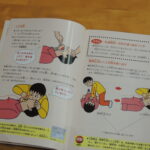

11月27日(月)、6年生が消防署の方から心肺蘇生法とAEDの使い方を学びました。説明を聞き、手本を見せていただいた後、グループに分かれて、1人ずつ手順を確認しながら、気持ちを引き締めて体験しました。